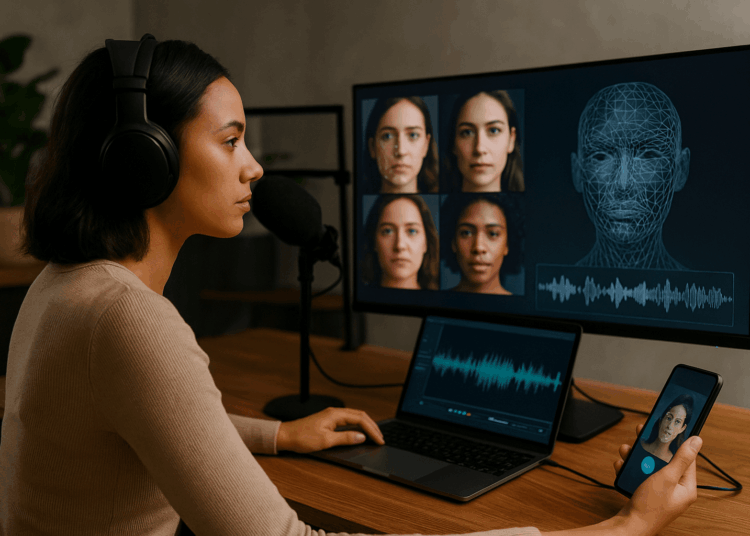

Auf Abo-Plattformen wie OnlyFans werden KI-Workflows zum Produktionsstandard: Face- und Body-Retusche, Stil-Transfer, Hintergrundtausch, Upscaling, Voice-Clones für mehrsprachige Clips, bis hin zu vollsynthetischen Avataren. Der Hebel ist klar: höhere Produktionsfrequenz, Varianten-Testing, Anonymisierungsoptionen, internationale Reichweite. Gleichzeitig steigt das Risiko, wenn unklar bleibt, was „nur Beauty-Filter“ ist und ab wann „synthetisches Medium“ mit Kennzeichnungspflicht vorliegt; wenn Einwilligungen nicht KI-spezifisch gefasst sind; oder wenn Bearbeitungen Persönlichkeitsrechte verletzen. Der Beitrag bündelt die rechtlichen Leitplanken für Deutschland und übersetzt sie in praktikable Prozesse für Agenturen und Models, die KI-generierte oder KI-überarbeitete Bilder, Fotos und Videos rechtssicher veröffentlichen wollen.

Transparenz: wann KI-Bearbeitungen gekennzeichnet werden müssen

Der EU-AI-Act verlangt klare Erkennbarkeit künstlich erzeugter oder wesentlich manipulierter Inhalte. Praxisrelevant ist die Abgrenzung: Nicht jede kosmetische Korrektur löst eine Kennzeichnungspflicht aus. Maßgeblich ist, ob der Gesamteindruck der Aufnahme „wesentlich“ auf KI beruht oder durch KI so verändert wurde, dass das Publikum einen realen Vorgang annimmt, der in Wahrheit nicht stattgefunden hat. Beispiele für regelmäßig kennzeichnungspflichtige Fälle: realistisch wirkende Face-Swaps, Deepfake-Videos mit synthetischer Mimik/Lippensynchronität, vollsynthetische Avatare, weitreichende Body-Morphs (Körperform, Tattoos, Narben, Gesichtsgeometrie), synthetische Stimmen in personalisierten Clips.

Kennzeichnung muss dort stattfinden, wo die Täuschungsgefahr entsteht: im Asset selbst oder unmittelbar am Veröffentlichungs-Touchpoint. Für Videos empfiehlt sich ein kurzer On-Asset-Hinweis (Opening- oder Closing-Frame). Für Audio-Snippets bietet sich ein kurzer gesprochener Hinweis zu Beginn an; ergänzend gehört der Hinweis in Beschreibung, Caption und ggf. Paywall-Vorschau. Formulierungen sollten knapp, klar und ohne Marketing-Floskeln sein, etwa: „Dieser Clip enthält KI-erzeugte bzw. KI-überarbeitete Elemente.“ oder „Stimme/Teile des Gesichts sind KI-synthetisch.“ Die Werbekennzeichnung (kommerzielle Kommunikation) bleibt davon getrennt; beide Transparenzen erfüllen unterschiedliche Zwecke.

Persönlichkeitsrechte: Bild, Stimme, Identitätsnähe

Das Recht am eigenen Bild (§§ 22, 23 KUG) verlangt Einwilligung für jede Veröffentlichung erkennbarer Personen. Eine KI-Bearbeitung ändert daran nichts; sie ist rechtlich eine Bearbeitung des Ausgangsmaterials. Ohne Einwilligung dürfen Bilder/Videos nicht veröffentlicht werden, auch nicht „verbessert“. Werden Merkmale so verändert, dass eine andere reale Person suggeriert wird, kommen zusätzlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Namensrecht (§ 12 BGB) ins Spiel: Look-alike-Inszenierungen, die Wiedererkennbarkeit erzeugen oder Zuordnungen nahelegen, sind rechtlich heikel – erst recht in sexualisierten Kontexten.

Die Stimme ist als Ausdruck der Persönlichkeit geschützt. Voice-Clones benötigen eine spezifische Einwilligung. Reicht ein Standard-Model-Release für „Tonaufnahmen“? In der Regel nicht. Ein Voice-Clone kann schon ohne Namensnennung unzulässig sein, wenn Wiedererkennbarkeit vorliegt oder der Eindruck entsteht, die reale Person habe den Inhalt tatsächlich eingesprochen. Auch Entstellungen im Sinn des Urheber-Persönlichkeitsrechts (§ 14 UrhG), etwa drastische inhaltliche Uminterpretationen, können Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche auslösen.

Ein Sonderfall sind historische oder prominente Persönlichkeiten. Der vermögenswerte Teil des Persönlichkeitsrechts wirkt über den Tod hinaus; die werbliche Vereinnahmung eines „digitalen Doubles“ ohne Rechtsnachfolge-Zustimmung kann unzulässig sein. Auf Abo-Plattformen sind derartige Anlehnungen ohnehin fehl am Platz; selbst entfernte Anspielungen bergen Eskalationspotenzial.

Einwilligungen neu denken: der AI-Rider zum Model-Release

Klassische Model-Releases regeln Aufnahme, Bearbeitung und Veröffentlichung von Bild-/Tonmaterial. Für KI-Workflows braucht es präzisere Bausteine. Empfehlenswert ist ein modularer AI-Rider, der zum bestehenden Vertrag ergänzt wird und insbesondere regelt:

– Erfassung und Nutzung von Stimm- und Gesichtsmerkmalen zum Zweck der KI-Erzeugung/-Bearbeitung, inklusive Face-/Body-Morphing, Lippensynchronität, Stil-Transfer.

– Medien, Territorien und Laufzeiten der Nutzung; bei Abo-Plattformen typischerweise „online weltweit“, aber mit klarer Archiv- und Re-Upload-Regel.

– Freigaben für Bearbeitungen und Kontextgrenzen: keine politischen Aussagen, keine gesundheits- oder geschäftsschädigenden Botschaften, keine Weitergabe an Dritte außerhalb der vereinbarten Plattformen; Option für Preview/Abnahme.

– Widerrufs- und Takedown-Mechanik: praktikabel ausgestaltet, mit angemessenen Fristen, ohne die Veröffentlichung insgesamt zu blockieren.

– Optionale Zuschläge für KI-Derivate (z. B. zusätzliche Vergütung für Voice-Clone-Nutzungen oder vollsynthetische Avatare).

– Kennzeichnungspflicht: Zusage, dass der KI-Einsatz gemäß AI-Act am Asset/Posting erkennbar gemacht wird.

Wichtig ist die klare Trennung zwischen Rechten am Ausgangsmaterial (Foto/Video/Audio) und an neu entstehenden KI-Outputs. Wer produziert, sollte die ausschließlichen Nutzungsrechte an den Outputs erhalten oder sich jedenfalls eine umfassende, unterlizenzierbare Lizenz einräumen lassen. Wer modelt, sollte wissen, in welchen Grenzen die synthetische Replik im Umlauf sein darf. Beide Seiten profitieren von Planbarkeit statt Generalklauseln.

Datenschutz: biometrische Bezüge, Rechtsgrundlagen, Löschkonzepte

Sobald KI-Workflows auf Material arbeiten, das Personen identifizierbar macht, greift die DSGVO. Für reine Stil-Filter ohne Personenbezug fallen keine personenbezogenen Daten an; für Retuschen, Face-/Voice-Modelle dagegen schon. Biometrische Daten sind besonders geschützt, wenn sie zur eindeutigen Identifizierung verarbeitet werden. Praktisch heißt das: Einwilligung als Rechtsgrundlage (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), bei biometrischer Identifizierung ein besonderes Augenmerk auf Notwendigkeit und Zweckbindung.

Konkrete To-dos in der Produktion: getrennte Speicherorte für Rohmaterial und veröffentlichte Assets; kurze Speicherfristen für Trainings-/Referenzdaten; dokumentierte Auftragsverarbeitungsverträge mit Tool-Anbietern, wenn personenbezogene Daten in die Cloud wandern; Verbot, Drittdaten ohne gesonderte Erlaubnis zum Training zu verwenden. Transparente Information gegenüber Models darüber, welche Tools in welcher Form eingesetzt werden, reduziert Missverständnisse und stärkt die Wirksamkeit der Einwilligung.

Täuschung vermeiden: Abgrenzung „Optimierung“ vs. „synthetisch“

Rechtlich und reputationsseitig entscheidend ist, ob ein Inhalt als reale Dokumentation verstanden wird. Sanfte Optimierungen – Hautglättung, Farbbalance, Rauschreduktion – verändern den dokumentarischen Gehalt kaum. Kennzeichnungspflichtig und heikel werden Deepfake-ähnliche Eingriffe, sobald Körper-, Gesichts- oder Situationsmerkmale derart verändert werden, dass ein realer Vorgang simuliert wird. Ein illustratives Beispiel ist die Erzeugung einer scheinbar live eingesprochenen Sprachnachricht per Voice-Clone oder die Verlagerung einer Szene an einen Ort, an dem die Aufnahme nie stattfand. Hier greift die Transparenzlogik: Kennzeichnen und dadurch Enttäuschung vermeiden – insbesondere in Bereichen, in denen Vertrauen in Authentizität Teil der Wertschöpfung ist.

In sexualisierten Kontexten gilt zusätzlich: Inhalte, die fälschlich Minderjährigkeit nahelegen (z. B. durch KI-Verjüngung), sind strikt tabu; der kleinste Zweifel führt zum Takedown. Realitätsnahe Fakes realer Dritter ohne Einwilligung sind nicht nur zivilrechtlich angreifbar, sondern bewegen sich mit Blick auf geplante strafrechtliche Normen im roten Bereich. Die Linie ist klarer als oft gedacht: KI darf ästhetisieren, anonymisieren und kreativ stilisieren – nicht aber täuschen, vereinnahmen oder in Rechte Dritter eingreifen.

Plattformregeln und DSA-Mechanik: Notice-and-Action als Alltag

Abo-Plattformen setzen eigene Community-Guidelines zu synthetischen Inhalten. Gemeinsamer Nenner: Einwilligung aller erkennbaren Personen, Verbot von Minderjährigen-Darstellungen, Verbot täuschender Deepfakes, und – zunehmend – Kennzeichnungspflichten für KI-Assets. Rechtlich flankiert die DSA die Moderation: Meldungen müssen effizient bearbeitet, Entscheidungen begründet und auf Wunsch intern überprüft werden. Für professionelle Accounts empfiehlt sich deshalb eine interne SOP, um Meldungen zu priorisieren, Belege (Einwilligungen, Kennzeichnungsscreenshots, Tool-Nachweise) beizufügen und Entscheidungen revisionsfest zu dokumentieren. Das ersetzt keine Rechtsprüfung, schafft aber Geschwindigkeit.

Produktionspipeline als Compliance-Design

Vorproduktion: Pro Motiv festlegen, ob Optimierung, wesentliche Manipulation oder Vollsynthetik geplant ist. Je näher an realen Personen, desto höher die Anforderungen an Einwilligung und Kennzeichnung. Tools mit klaren Commercial-Lizenzen wählen; bei Cloud-Services AV-Verträge prüfen. Releases und AI-Rider vor Dreh/Produktion unterschreiben lassen; Freigabe- und Widerrufsprozess definieren.

Produktion: On-Asset-Label bereits in die Templates einplanen; sichere Workflows für Prompt-/Parameter-Logs und Versionierung etablieren; menschliche Endkontrolle vor Upload (Zwei-Augen-Prinzip bei Face-Swaps und Voice-Clones). Sensible Merkmale (Tattoos, Narben, Bezüge zu Dritten) aufmerksam prüfen.

Veröffentlichung: Einheitliche Formulierungen für die KI-Kennzeichnung an allen Touchpoints (Asset, Caption, Landing, Preview). Keine verwässernden Umschreibungen. Bei Serien-Content Labels konsistent halten.

Nachveröffentlichung: Meldungen und Beschwerden zügig bearbeiten; bei substanziellem Vorwurf Inhalte vorsorglich offline nehmen, dann prüfen und mit Belegen neu entscheiden. Alle Schritte dokumentieren: Einwilligungen, Label-Screenshots, Prüfvermerke, Entscheidungen.

Archivierung: Rohdaten, Einwilligungen, AI-Rider, Tool-Lizenzen, Prompt-/Parameter-Logs, Freigaben und veröffentlichte Endfassungen in einem strukturierten Dossier halten. Das beschleunigt Plattform-Reviews und reduziert Haftungsrisiken.

Typische Fehler und wie sie sich vermeiden lassen

„Der Model-Release deckt KI automatisch ab.“ Meist nicht. Ohne ausdrückliche Klauseln zu Face-/Body-Morphing, Voice-Clone und Kontextgrenzen ist das Risiko hoch.

„Ein KI-Hinweis in der Caption genügt.“ Nicht, wenn das Asset täuschend echt wirkt. Der Hinweis gehört ins Asset oder unmittelbar daneben.

„Keine Namensnennung, also kein Problem.“ Wiedererkennbarkeit reicht. Look-alike-Inszenierungen und charakteristische Stimmen können Persönlichkeitsrechte verletzen, auch ohne Namen.

„KI-Verjüngung ist nur ein Filter.“ Jede visuelle Anmutung, die Minderjährigkeit suggeriert, ist strikt zu vermeiden; der kleinste Zweifel führt zum Stopp.

„Das Tool hat eine ‚Commercial License‘, also ist alles safe.“ Nur, wenn die Lizenz Reichweite, Bearbeitungen, Weiterverwendung und etwaige Wasserzeichen/Attribution klar regelt – und wenn keine verbotenen Trainingsdaten genutzt werden. Cloud-Verarbeitung verlangt zudem DSGVO-konforme AV-Verträge.

Fazit: Kreativ skalieren ohne Rechtsbruch

KI verschiebt Produktionsgrenzen – nicht die rechtlichen Grundwerte. Wer Transparenz ernst nimmt, Einwilligungen KI-spezifisch fasst, Rechteketten schließt und die Moderations-/Dokumentationsroutine beherrscht, veröffentlicht KI-generierte und KI-überarbeitete Inhalte rechtssicher – auch auf sensiblen Abo-Plattformen. Der operative Unterschied liegt in der Vorbereitung: Kennzeichnung „by design“, AI-Rider statt Generalklausel, klare SOPs für Meldungen und eine Beweisführung, die in Sekunden steht. Das schafft Verlässlichkeit für Agenturen, Modelle und Plattformen – und macht KI zum Wettbewerbsvorteil statt zur Dauerbaustelle.