Einführung

Definition und Ursprung: Play to Earn (P2E) bezeichnet eine Kategorie von Blockchain-basierten Computerspielen mit eigenen Spielökonomien. Charakteristisch ist, dass Spieler durch Gameplay digitale Vermögenswerte (z.B. Token oder NFTs) erwerben, die echten Wert besitzen. Dieses Konzept entstand in den späten 2010er Jahren innerhalb des Blockchain-Gamings. Früh bekannt wurde etwa CryptoKitties (2017), ein Spiel, in dem digitale Katzen als Non-Fungible Tokens (NFTs) gehandelt wurden. Größere Aufmerksamkeit erlangte das Modell aber erst 2021 mit Titeln wie Axie Infinity, die in kurzer Zeit Millionen von Spielern anzogen und hohe Umsätze generierten. P2E-Spiele versprachen eine kleine Revolution: Spieler sollten nicht länger nur Konsumenten sein, sondern echte Eigentümer ihrer virtuellen Güter mit der Möglichkeit, durch Spielen Geld zu verdienen. In Entwicklungsländern wurde dies sogar als neues Einkommen beworben – so verdienten einige Spieler auf den Philippinen zeitweise über 300 Dollar im Monat mit Axie Infinity, deutlich mehr als lokale Durchschnittslöhne. Für einen im Blockchain-Recht versierten Rechtsanwalt stellt sich hier die Frage, ob diese wirtschaftlichen Verheißungen einem rechtlichen Reality-Check standhalten.

Wirtschaftliche Versprechen: Das P2E-Modell weckte enorme Erwartungen. Befürworter sahen darin einen Paradigmenwechsel, der Spielern einen Anteil am finanziellen Erfolg von Games verschafft. „Play-to-earn blockchain games … could lead the way to a more equitable, opportunity-rich global economy“, schwärmten Enthusiasten während des Krypto-Booms 2021. Spieler investieren Zeit (und oft Geld für Startkapital wie Spielfiguren-NFTs) in der Hoffnung, durch den Weiterverkauf erspielter Items oder Tokens Profit zu machen. Insbesondere in Regionen mit niedrigem Einkommen galt P2E als Chance: Tausende Filipinos etwa sprangen auf den Trend auf, einige konnten zunächst ihre Lebensumstände verbessern. Gleichzeitig floss Kapital von Investoren in P2E-Startups, da man ein neues lukratives Geschäftsmodell witterte (Stichwort GameFi). Es entstand ein Hype um virtuelle Ökonomien mit teils milliardenschwerem Handelsvolumen – Axie Infinity wurde 2021 zur „wertvollsten NFT-Sammlung der Welt“ mit über 4 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen.

Ernüchterung: Mittlerweile hat sich jedoch Ernüchterung eingestellt. Viele P2E-Spiele erwiesen sich als nicht nachhaltig; Spieler blieben aus oder wanderten ab, Token-Kurse und NFT-Preise brachen ein. Axie Infinity etwa verlor über 90 % seines Marktwerts und einen Großteil seiner Nutzer. Viele, die auf hohe Renditen hofften, stehen nun vor leeren Wallets und Desillusion: „Fourteen months later, most Filipino players … have exited the game nursing anger and anxiety – and, in some cases, thousands of dollars down“. Diese Entwicklung stellt nicht nur das Geschäftsmodell, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen von P2E auf den Prüfstand. In diesem Beitrag wird – sachlich und juristisch fundiert – untersucht, wie Play to Earn aus Sicht des deutschen Rechts einzuordnen ist. Dabei werden zivilrechtliche Fragen (virtuelle Güter, Verträge), regulatorische Aspekte (Finanzaufsicht, MiCAR), straf- und glücksspielrechtliche Abgrenzungen sowie internationale Perspektiven (USA, Dubai) beleuchtet. Ziel ist es, Chancen und Risiken für Entwickler, Startups und Spieler aufzuzeigen und zu bewerten, ob P2E lediglich eine vorübergehende Blase oder ein zukunftsfähiges Modell sein kann – juristisch sauber ausgestaltet.

Technologische Grundlagen von Play to Earn

Damit die juristische Einordnung gelingt, müssen zunächst die technischen Grundbegriffe von Play to Earn geklärt werden. P2E-Games sind ohne Blockchain-Technologie und Krypto-Assets nicht denkbar. Die wichtigsten Elemente sind:

- Blockchain als Infrastruktur: P2E-Spiele nutzen Distributed-Ledger-Netzwerke (meist öffentliche Blockchains wie Ethereum oder Sidechains), um Besitzverhältnisse von Spielobjekten fälschungssicher zu dokumentieren. Jeder Gegenstand oder Token im Spiel wird als Datensatz in der Blockchain gespeichert. Dies schafft Transparenz und verhindert die zentrale Manipulation von Inventaren – ein Vorteil gegenüber klassischen Spielen, wo alle Daten beim Betreiber liegen.

- Tokens (fungible Tokens): Fast alle P2E-Spiele besitzen mindestens eine eigene Kryptowährung (In-Game-Token). Diese fungiblen Token dienen als Spielwährung und Belohnung für Erfolge. Beispiele: Smooth Love Potion (SLP) bei Axie Infinity oder VIS bei Pegaxy. Solche Token können in unbegrenzter Menge erzeugt werden (typischerweise als Belohnung für Gameplay) und oft an Krypto-Börsen in andere Währungen oder Fiatgeld getauscht werden. Sie stellen somit die ökonomische Basis der Spielwelt dar (Tokenomics). Wichtig: Sobald ein Token frei handelbar ist und monetären Wert hat, bewegt er sich außerhalb des reinen Spielspaß-Kontexts und wird zum Gegenstand von Regulierung (dazu unten mehr).

- Non-Fungible Tokens (NFTs): NFTs sind einzigartige, nicht austauschbare Token, die typischerweise Spielfiguren, virtuelle Gegenstände oder Grundstücke im Spiel repräsentieren. Beispielsweise sind die niedlichen Monster in Axie Infinity als NFTs implementiert. NFTs geben dem Spieler ein technisch verbrieftes Eigentumsrecht an dem digitalen Gut: Er kann das NFT in seinem eigenen Wallet halten, verkaufen oder übertragen, ohne auf die Erlaubnis des Spielbetreibers angewiesen zu sein. Dadurch entsteht erstmals realer Besitz an virtuellen Items – in traditionellen Spielen räumt der Nutzervertrag nur ein Nutzungsrecht ein und der Betreiber behält volle Kontrolle. Allerdings: Die rechtliche Eigentumseinordnung von NFTs ist komplex, da sie zwar technisch einzigartig sind, juristisch aber keine körperlichen Gegenstände darstellen.

- Spiel-Ökosystem und Marktplätze: Zentral für P2E ist die Existenz eines Ökosystems, in dem die erworbenen Token und NFTs gehandelt werden können. Häufig betreiben die Entwickler eigene Marktplätze, auf denen Spieler ihre NFTs an andere verkaufen (der Betreiber verdient mit über Gebühren). Viele NFTs und Tokens werden aber auch außerhalb des Spiels auf allgemeinen Handelsplattformen (z.B. OpenSea für NFTs oder Uniswap für Token) gehandelt. So entsteht ein sekundärer Markt, auf dem Angebot und Nachfrage den Preis der Spielgüter bestimmen. Damit solche Märkte funktionieren, muss das Spiel ein gewisses Maß an Dezentralität aufweisen – die Assets müssen frei transferierbar sein. Dies ist ein Abgrenzungsmerkmal zu herkömmlichen Spielen, in denen Item-Trading oft verboten oder technisch unterbunden ist, um Graumärkte und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Diese technologischen Grundlagen führen zu einer Verschmelzung von Spiel und realer Wirtschaft. Virtuelle Erfolge der Spieler werden unmittelbar wirtschaftlich verwertbar („in-game items with real-world value“). Der rechtliche Berater muss daher stets sowohl die IT-spezifischen Aspekte (Smart Contracts, dezentrale Strukturen) als auch die finanzmarkt- und medienrechtlichen Auswirkungen im Blick haben.

Juristische Einordnung in Deutschland

Für die rechtliche Bewertung von Play to Earn in Deutschland sind mehrere Rechtsgebiete relevant. P2E-Spiele sprengen traditionelle Kategorien, da sie Elemente von digitalen Dienstleistungen, Finanzprodukten und Spielen verbinden. Im Folgenden wird das Phänomen aus zivilrechtlicher, aufsichtsrechtlicher, strafrechtlicher und glücksspielrechtlicher Sicht beleuchtet.

Zivilrecht: Verträge, virtuelle Güter und Eigentum

Vertragliche Konstruktionen: Zwischen den Beteiligten eines P2E-Ökosystems bestehen vielfältige vertragliche Beziehungen. Zunächst gibt es den Nutzungsvertrag zwischen Spieler und Plattformbetreiber (Game Publisher), der typischerweise in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gekleidet ist. Darin wird geregelt, unter welchen Bedingungen der Spieler das Spiel nutzen darf und welche Rechte er an den virtuellen Gütern erwirbt. In klassischen Online-Spielen ist hier meist festgelegt, dass alle Gegenstände im Spiel Eigentum des Betreibers bleiben und der Spieler lediglich ein beschränktes Nutzungsrecht erhält – ein wichtiges Instrument, um Kontrolle zu bewahren. Bei P2E könnte man argumentieren, dass durch die NFT-Technologie ein echtes Eigentumsrecht des Spielers am Item entstehen soll. Juristisch ist das jedoch schwierig: Nach deutschem Recht sind nur körperliche Gegenstände Sachen im Sinne von § 90 BGB, an denen Eigentum bestehen kann. Virtuelle Items oder Tokens sind mangels Körperlichkeit kein Eigentum im sachenrechtlichen Sinne, sondern gelten als Daten oder Rechte. Folglich begründen NFTs und Spieltoken primär schuldrechtliche Positionen – d.h. vertragliche Ansprüche bzw. Lizenzen des Spielers gegenüber dem Betreiber. Der Betreiber anerkennt gewissermaßen den im NFT verkörperten Spielgegenstand und verpflichtet sich, dem Inhaber die entsprechende Nutzung im Spiel zu ermöglichen. Aber er räumt in der Regel kein Eigentum i.S.d. BGB daran ein.

Handel zwischen Spielern: Ein weiteres Vertragsverhältnis entsteht, wenn Spieler untereinander Spielgegenstände oder Token handeln. Etwa wenn Spieler A ein Axie-NFT an Spieler B verkauft. Rechtlich liegt darin ein Kaufvertrag (§§ 433 BGB) über ein digitales Gut vor. Auch wenn das NFT keine „Sache“ ist, gelten die Grundsätze des Kaufrechts entsprechend auch für Rechte und Gegenstände anderer Art (§ 453 BGB). Der Verkäufer schuldet also Übertragung des Tokens (durch Signieren der Transaktion auf der Blockchain), der Käufer die Zahlung (oft in Krypto). Dennoch unterscheiden sich solche Transaktionen von normalen Käufen: Sie werden technisch nicht durch klassische Erfüllungshandlungen (Übergabe einer Sache) vollzogen, sondern durch Änderungen der Blockchain-Einträge. Probleme können auftreten, wo Recht und Code divergieren – zum Beispiel bei Bugs oder Hackangriffen. Wer trägt das Risiko, wenn ein NFT wegen eines Smart-Contract-Fehlers „verloren“ geht? Solche Fragen sind in der Rechtsprechung noch kaum geklärt und müssten im Zweifel über allgemeine Regeln (etwa Schadenersatzrecht, Verkehrssicherungspflichten) gelöst werden. Denkbar ist, dass Gerichte hier Analogien zum Kauf vertragsgemäßer digitaler Produkte ziehen.

Eigentumsähnliche Rechte an NFTs: Einige Juristen diskutieren, ob ein NFT zumindest als immaterialgüterrechtliches Eigentum gelten könnte. Vergleichbar einem Patent oder einem Anteilsschein könnte das NFT als spezielles Recht sui generis betrachtet werden. Bislang fehlt jedoch eine anerkannte Rechtsgrundlage dafür. NFTs sind weder gesetzliche Zahlungsmittel noch traditionelle Wertpapiere – sie fallen in keine klassische Eigentumskategorie. Praktisch relevant ist das vor allem, wenn ein Dritter unbefugt ein NFT „wegnimmt“ (z.B. durch Phishing die Wallet übernimmt). Mangels Sache gibt es keinen Eigentumsherausgabeanspruch nach § 985 BGB; der Geschädigte muss auf deliktische Ansprüche (Diebstahl von Daten, § 303a StGB, oder Betrug) und bereicherungsrechtliche Ansprüche ausweichen. Kurz: Virtuelle Güter sind rechtlich betrachtet Daten und damit nur über schuldrechtliche Konstruktionen geschützt. Ein gut gestalteter P2E-Vertrag sollte diese Lücke adressieren, z.B. indem er festlegt, dass NFTs dem jeweiligen Wallet-Inhaber vertraglich zugeordnet werden und der Betreiber keinerlei Verfügungsgewalt ohne Zustimmung hat.

AGB und Kontrollmechanismen: Die AGB von P2E-Anbietern sind ein zentrales Instrument, um rechtliche Risiken zu steuern. Darin kann der Betreiber etwa Regeln für den NFT-Handel aufstellen (z.B. Transaktionsgebühren, Verbot außerbörslicher Trades, Ausschluss von Bot-Nutzung etc.). Oft behalten sich Betreiber das Recht vor, bei Verstößen Accounts zu sperren oder Assets einzufrieren. Doch gerade die Dezentralität stellt hier eine Neuerung dar: Kann ein Betreiber ein NFT „einziehen“? Technisch nicht, da es in der Wallet des Spielers liegt. Er könnte aber den weiteren Spielgebrauch sperren (das NFT wird wertlos, weil es im Spiel nicht mehr akzeptiert wird). Solche Klauseln müssen sorgfältig und transparent formuliert sein, um wirksam zu sein (§§ 305 ff. BGB). Gerade vor dem Hintergrund, dass teils erhebliche Werte im Spiel sind, ist auf Fairness und Interessenausgleich zu achten – ein Feld, das in Zukunft wohl verstärkt Verbraucherrechtler und Gerichte beschäftigen wird.

Aufsichtsrecht: Finanzinstrumente, Token und MiCAR

Ein Kernpunkt bei P2E ist die Frage, ob und wann die ausgegebenen Token oder betriebenen Marktplätze Finanzinstrumente oder Finanzdienstleistungen im Sinne des Aufsichtsrechts darstellen. In Deutschland ist hier vor allem das Kreditwesengesetz (KWG) relevant, ergänzt durch europäische Vorgaben wie künftig die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

Krypto-Token als Finanzinstrumente: Seit Anfang 2020 hat der deutsche Gesetzgeber den Begriff der Kryptowerte als Finanzinstrument in § 1 Abs. 11 KWG eingeführt. Ein Kryptowert wird definiert als digitaler Wert, der nicht von einer Zentralbank oder öffentlichen Stelle ausgegeben ist, keinen gesetzlichen Währungsstatus hat, aber von Personen als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und elektronisch übertragbar, speicherbar und handelbar ist. Darunter fallen klassisch Bitcoins und Ether, aber auch Spiel-Token, sofern sie über das Spiel hinaus handelbar sind. Beispiel: Das SLP-Token aus Axie Infinity wurde an Börsen gehandelt und von Spielern zur Wertanlage gehalten – es erfüllt damit die Kriterien eines Kryptowerts (Zahlungsmittel- und Anlagefunktion). Als Finanzinstrument lösen Kryptowerte diverse Pflichten aus: Wer sie für andere handelt, verwaltet oder verwahrt, betreibt ein Finanzdienstleistungsgeschäft (z.B. Kryptobörse oder Kryptoverwahrgeschäft) und braucht dafür eine BaFin-Erlaubnis. P2E-Plattformen müssen also prüfen, ob ihre Tätigkeit z.B. als multilaterales Handelssystem (Marktplatz für Tokens/NFTs) oder als Emittent von Krypto-Token erlaubnispflichtig ist.

Einordnung nach KWG und WpIG: Neben dem Auffangtatbestand der Kryptowerte können Spieltoken ggf. auch unter andere Kategorien fallen – etwa als Rechnungseinheiten (§ 1 Abs. 11 S.1 Nr. 7 KWG) oder als Wertpapiere/Wertrechte. Meist fehlt jedoch die klassische Verkörperung oder die Ausgestaltung als Vermögensanlage. Die BaFin hat allerdings deutlich gemacht, dass sie weite Maßstäbe anlegt: Alles, was einem Zahlungsmittel oder Investment ähnelt und am Markt gehandelt wird, kann als Finanzinstrument qualifizieren. So wurden schon einfache Gaming-Punkte als Rechnungseinheiten betrachtet, wenn sie frei konvertierbar waren. Für P2E-Token bedeutet dies: Sobald Spieler echtes Geld investieren, um Token zu kaufen, oder Token gegen Geld getauscht werden können, rückt das Finanzmarktrecht in den Fokus. Dann kann ein Whitepaper oder sogar ein Wertpapierprospekt erforderlich sein, sofern eine öffentliche Angebotskomponente vorliegt.

NFTs – Utility oder Investment? Bei NFTs ist die Lage etwas anders. Individuelle NFTs (einzelne Spielfiguren) werden von der BaFin bislang nicht als Finanzinstrumente angesehen, sofern sie unique und nicht fungibel sind. Allerdings ist Vorsicht geboten: „NFTs können als Finanzinstrumente angesehen werden“, was regulatorische Unsicherheiten schafft. Zum Beispiel, wenn ein NFT mit kontinuierlichen Einnahmerechten (z.B. Gewinnbeteiligung am Spiel) verbunden wäre, könnte er als Wertpapier oder Vermögensanlage gelten. Rein spielbezogene NFTs (Skins, Items) dürften eher als digitale Gebrauchsgüter einzustufen sein – hier greifen primär die Vertragsbedingungen und kein besonderes Finanzmarktgesetz. Dennoch: Sobald NFTs im großen Stil gehandelt und als Spekulationsobjekte genutzt werden, beobachtet die Aufsicht das genau. Künftig könnte es auch für NFT-Plattformen Regularien geben, z.B. in Form von Transparenzpflichten.

MiCAR – europäische Harmonisierung: Die kommende EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets (MiCAR) wird ab 2024/2025 für eine einheitliche Regulierung von Krypto-Assets in Europa sorgen. MiCAR schafft einen EU-weit gültigen Rahmen für Crypto Assets, deren Emittenten und Dienstleister. Im Wesentlichen unterwirft MiCAR alle fungiblen Token (außer solche, die bereits als Finanzinstrumente nach MiFID gelten) gewissen Regeln. Man unterscheidet drei Kategorien: E-Geld-Token (stabile Wertbindung an eine Fiatwährung), Asset-referenced Token (stabil durch Korb von Werten) und alle anderen Krypto-Assets, einschließlich sog. Utility Tokens. Ein P2E-Game-Token wie SLP wäre ein klassischer Utility Token – er dient dem Zugang und Nutzen innerhalb des Spiels. MiCAR wird von Emittenten solcher Tokens verlangen, vor dem öffentlichen Angebot ein ausführliches Informationsdokument (Crypto Asset Whitepaper) zu veröffentlichen und bei der Aufsichtsbehörde zu hinterlegen. Anders als ein Wertpapierprospekt muss dieses zwar nicht genehmigt werden, aber es bestehen inhaltliche Mindestanforderungen und Haftungsregeln. Für Startups im P2E-Bereich bedeutet das: Die Ausgabe eigener Spieltoken an die Öffentlichkeit wird formaler und aufwändiger. Allerdings schafft MiCAR auch Rechtssicherheit: Was bisher in einer Grauzone lief, erhält nun klare Regeln, die in der ganzen EU gelten. Gleichzeitig werden Kryptodienstleister (Börsen, Verwahrer, Berater) EU-weit zulassungs- und aufsichtspflichtig, was den Verbraucherschutz erhöhen soll.

Übergang und deutsches Aufsichtsrecht: Bis MiCAR vollständig greift (Teile ab Juni 2024, Großteil ab Ende 2024), gelten nationale Regeln fort. In Deutschland heißt das: Auch ein nach MiCAR eigentlich erlaubnisfreies NFT-Geschäft könnte bis dahin BaFin-pflichtig sein. So bleiben z.B. Krypto-Handelsplattformen für Spiele momentan dem KWG unterworfen. P2E-Entwickler sollten die erlaubnisrechtlichen Schwellen sorgfältig prüfen: Betreibt das Unternehmen eine Plattform, auf der Spieler untereinander Token tauschen? Dann könnte ein Handelssystem (§ 1 Abs. 1a KWG) vorliegen. Verwahrt der Anbieter Token/NFTs für die Spieler (etwa in einem custodial Wallet)? Dann ist dies Kryptoverwahrgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) und seit 2020 erlaubnispflichtig. Die BaFin hat deutlich gemacht, dass sie im Bereich Kryptowerte genau hinschaut – für Verstöße droht nicht nur Untersagung des Betriebs, sondern auch Strafbarkeit (§ 54 KWG). P2E-Startups sind gut beraten, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen und ggf. eine BaFin-Lizenz oder eine Sandbox-Regelung anzustreben, anstatt im rechtsfreien Raum zu agieren.

Strafrecht: Betrug, Schneeballsysteme und unerlaubtes Glücksspiel

Die strafrechtliche Betrachtung von Play to Earn ist zweigeteilt. Zum einen muss geklärt werden, ob betrügerische oder pyramidenspielartige Elemente vorliegen. Zum anderen steht die Frage im Raum, ob P2E unter illegales Glücksspiel fallen könnte, sofern Einsätze und Zufall im Spiel sind.

Betrugsrisiken und Informationspflichten: Viele P2E-Projekte werben aggressiv mit Gewinnchancen und hohen Renditen, um neue Spieler (und deren Geld) anzulocken. Wenn diese Versprechen objektiv unwahr oder irreführend sind, könnte der Tatbestand des Betruges (§ 263 StGB) erfüllt sein. Ein Betrug liegt vor, wenn durch Täuschung über Tatsachen ein Vermögensdispositionsschaden herbeigeführt wird. Im Kontext P2E wäre denkbar: Die Betreiber täuschen über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells (versprechen z.B. sichere Gewinne, obwohl das System nur mit ständigem Nutzerwachstum funktioniert). Spieler zahlen evtl. einen hohen Eintrittspreis (Kauf von NFTs), der sich nie amortisiert – das Geld fließt an frühere Spieler oder die Betreiber. Hier verschwimmen die Grenzen zu einem Schneeballsystem. Einige Kritiker bezeichnen P2E offen als Pyramidenschema: „Neue Spieler zahlen die Profite der alten Spieler … Adele Spitzeder und Charles Ponzi lassen grüßen.“. Tatsächlich sind rein profitgetriebene P2E-Spiele ökonomisch oft Nullsummenspiele, in denen ohne externen Mehrwert nur Umverteilung stattfindet. Strafrechtlich relevant wird dies, wenn planmäßig ein System betrieben wird, das nur durch ständigen Zustrom neuer Gelder funktioniert und dabei die Initiatoren über die wahren Risiken schweigen. Deutschlands Strafgesetz kennt keinen eigenen „Schneeball-Paragraphen“, aber solche Strukturen werden über Betrug oder verbotene Pyramidenspiele nach UWG sanktioniert.

Schneeballsystem vs. legitimes Spiel: Abgrenzungskriterium ist hier, ob das Spiel einen intrinsischen Mehrwert bietet (Spaß, Unterhaltung) oder ob die Teilnahme im Wesentlichen nur aus Gewinnerwartung erfolgt. Bietet das Spiel echten Spielspaß und könnten Leute es theoretisch auch ohne Verdienstmöglichkeit genießen, spricht das gegen ein reines Schneeballsystem. Dann hätten ausbleibende neue Spieler zwar Einfluss auf die Ökonomie, aber das Spiel würde nicht sofort kollabieren, da ein Kern an Spielern aus Spaß bleibt. Ist jedoch das gesamte Modell darauf ausgerichtet, dass neue Zahler die alten auszahlen, liegt der Schluss nahe, dass es sich um ein betrügerisches System handeln könnte. Hier muss die Strafverfolgung im Einzelfall prüfen, ob eine Täuschung vorlag – etwa über die Erfolgsaussichten. Nicht strafbar ist per se ein schlechtes Geschäftsmodell, aber wenn bewusst ein Eindruck von Investitionssicherheit erweckt wurde (z.B. „das Geld arbeitet für dich“), kann das den Anfangsverdacht begründen.

Unerlaubtes Glücksspiel: Eine weitere strafrechtliche Dimension ist das Glücksspielstrafrecht (§§ 284, 285 StGB). Glücksspiel definiert der Gesetzgeber in § 3 GlüStV 2021 als ein Spiel, bei dem für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über Gewinn und Verlust überwiegend vom Zufall abhängt. Klassische P2E-Spiele sind zunächst Geschicklichkeitsspiele – der Spieler muss kämpfen, sammeln, handeln. Allerdings gibt es oft Zufallselemente: z.B. das Öffnen von Lootboxen oder das zufallsbasierte Erzeugen neuer NFTs (wie das Züchten bei Axie Infinity, wo der Nachwuchs zufällige Eigenschaften hat). Relevant wird § 284 StGB, wenn die Spieler Einsätze tätigen, um eine reelle Gewinnchance durch Zufall zu erhalten. Einige P2E-Modelle verlangen den Kauf von „Lootboxen“ oder Boostern, die zufällig NFTs enthalten, welche unterschiedlich wertvoll sind. Das ähnelt vom Mechanismus her stark einem Glücksspielautomat (Einsatz vs. zufälliger Gewinn). Wenn solche Vorgänge ohne behördliche Erlaubnis geschehen, könnte der Betreiber sich der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels strafbar machen. Strittig ist in der juristischen Diskussion, ob Lootboxen in Spielen bereits Glücksspiele sind. Bisher tendieren deutsche Behörden dazu, Lootboxen nicht als Glücksspiel i.S.d. GlüStV einzustufen, solange der Gewinn nur virtueller Natur ist und kein direkter Geldwert ausgezahlt wird. Bei P2E jedoch haben die virtuellen Gewinne einen Geldwert (da handelbar) – das erhöht das Risiko, als Glücksspiel zu gelten.

Abgrenzung und Erlaubnisfähigkeit: Nicht jedes P2E ist automatisch Glücksspiel. Wenn der Haupteinfluss auf den Gewinn die Spielerleistung ist (Skill) und nicht der Zufall, ist es eher ein E-Sport oder Geschicklichkeitsspiel (nicht vom GlüStV erfasst). Zudem fehlt oft ein klassischer „Einsatz“: Viele P2E-Spiele kann man technisch kostenlos spielen, das Investment in NFTs ist freiwillig, um schneller voranzukommen. Allerdings werden in der Praxis oft initiale Käufe notwendig, um effektiv spielen zu können – das kann als Einsatz gewertet werden. Beispiel: Um bei Axie Infinity zu starten, musste man drei Axie-NFTs besitzen, was zeitweise einen dreistelligen Dollarbetrag kostete. Diese Anschaffung ist funktional vergleichbar mit einem Einsatz, um eine Gewinnmöglichkeit zu erhalten. Enthält das Spiel dann Zufallsmechanismen (z.B. randomisierte Kampfergebnisse oder Breeding-Glück), rückt es gefährlich nah an ein Glücksspiel.

Die Rechtsfolgen bei unerlaubtem Glücksspiel sind gravierend: Der Veranstalter macht sich nach § 284 StGB strafbar (bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe), Teilnehmer nach § 285 StGB (bis 6 Monate). Zusätzlich drohen ordnungsrechtliche Maßnahmen – die Gemeinsame Glücksspielbehörde (GGL) kann Websites sperren lassen und Zahlungen blockieren. Ein P2E-Anbieter müsste für Glücksspiele eine deutsche Lizenz erlangen, was 2021 erstmals für Online-Poker und virtuelle Automatenspiele möglich wurde. Allerdings sind die Voraussetzungen streng (Sitz in EU, Jugendschutz, Suchtprävention, Begrenzung der Einsätze etc.), und es ist fraglich, ob ein P2E-Spiel sich in dieses Korsett zwängen ließe. Fazit Strafrecht: Entwickler sollten P2E-Mechaniken so gestalten, dass kein unerlaubtes Glücksspiel vorliegt – d.h. optionales random Reward-Design nur ohne Zwangs-Entgelt, oder klar als Geschicklichkeitsspiel positioniert. Ebenso müssen Marketing und Versprechen ehrlich sein, um keine Betrugstatbestände zu erfüllen. Andernfalls bewegen sie sich in einem rechtlich höchst riskanten Terrain mit persönlicher Strafbarkeit der Verantwortlichen.

Glücksspielrechtliche Bewertung (§ 3 GlüStV)

Eng verknüpft mit dem Strafrecht ist das Glücksspielaufsichtsrecht. Die Länder haben im Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) geregelt, welche Spiele erlaubt lizenzierbar sind. P2E-Modelle sind hier Neuland und müssen anhand der Definition und Systematik des GlüStV geprüft werden.

Begriff des Glücksspiels: Wie erwähnt, liegt ein Glücksspiel vor, wenn Entgelt aufgewendet wird, um eine Gewinnchance zu erhalten, und der Gewinn vom Zufall abhängt. Übertragen auf P2E heißt das: Verlangt das Spiel direkt oder indirekt den Einsatz von Geld oder werthaltigen Token für eine ungewisse Gewinnchance? Ein reiner Grinder, bei dem Spieler durch Fleiß Token verdienen, wäre kein Glücksspiel, da kein Einsatz für eine bestimmte Chance erfolgt, sondern kontinuierliche Leistung erbracht wird. Kritisch sind jedoch Mechanismen wie Lootboxen, Gacha-Pulls oder zufällige NFT-Mints gegen Entgelt. Wenn Spieler z.B. für 10 Token ein Überraschungs-NFT erhalten, dessen Wert vom Zufall abhängt, ist der Tatbestand sehr nahe an einem Glücksspiel (vergleichbar einer Losziehung). In traditionellen Spielen wurde argumentiert, dass der Gewinn ja „nur“ virtuell ist. Aber sobald die NFTs/Token auf dem Markt handelbar sind, stellt dieser Gewinn eine real werthaltige Sache dar – die Unterscheidung virtuell/reell verwischt. Daher besteht durchaus die Gefahr, dass P2E mit solchen Elementen nach Auffassung der Behörden unerlaubtes Online-Glücksspiel darstellt.

Lootboxen-Vergleich: Lootboxen in Videospielen wurden in der Vergangenheit international kontrovers diskutiert. Länder wie Belgien und Niederlande haben sie bereits als illegales Glücksspiel untersagt, sofern für echtes Geld gekauft. In Deutschland gibt es (noch) kein ausdrückliches Verbot; man setzt eher auf Jugendschutz durch höhere USK/FSK-Einstufung bei Lootbox-Spielen. Für P2E ist aber klar: Wird eine zufallsbasierte Belohnung mit finanziellem Einsatz verknüpft, bewegt man sich mindestens in einer Grauzone. Die GGL würde im Zweifelsfall eine Erlaubnis verlangen – die es für solche neuartigen Mechaniken nicht gibt, da Lizenzen nur für definierte Angebote (Sportwetten, Online-Casino, Automatenspiele) erteilt werden. P2E passt in keine bestehende Kategorie. Es bleibt also nur der Weg, solche zufallsbasierten Pay-to-Win-Elemente zu vermeiden oder ohne Einsatz zu gestalten.

GlüStV-Konformität prüfen: Ein P2E-Anbieter muss also sein Spiel dahingehend analysieren, ob der Benutzer eine entgeltliche Teilnahmechance an einem vom Zufall bestimmten Ausgang erhält. Ist dies der Fall, droht die Einstufung als Glücksspiel. Selbst wenn man argumentiert, der Spieler habe durch seine Spielleistung Einfluss (was Glücksspielelemente teilweise relativiert), reicht ein überwiegender Zufallsfaktor bereits aus. Bei Unklarheiten könnten die Behörden ein Gutachten fordern oder das Angebot vorläufig untersagen. Beispiel: Ein Spiel verteilt NFTs als Quest-Belohnung, aber welches NFT (selten vs. gewöhnlich) man bekommt, entscheidet das Los. Wenn Spieler für diese Quest vorher teuer Ausrüstung kaufen mussten (mit Wert), liegt eine Einsatz-Gewinnchance-Struktur vor.

Aus Anbietersicht empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Glücksspielaufsicht in Kontakt zu treten und ggf. Ausnahmegenehmigungen oder – falls das Modell es zulässt – eine offizielle Lizenz in einem niedrig regulierten EU-Land (Malta, Gibraltar) anzustreben und in Deutschland auf Geoblocking zu setzen. Allerdings würde das dem Anspruch eines global offenen Spiels widersprechen. Bis der Gesetzgeber hier klarere Leitplanken schafft, bewegen sich P2E-Modelle in einem latenten Risiko, als illegales Glücksspiel qualifiziert und untersagt zu werden.

Zusammenfassend ist Deutschland rechtlich ein schwieriges Pflaster für Play-to-Earn: Finanz- und Glücksspielaufsicht neigen zu restriktiver Auslegung, um Verbraucher, Jugendschutz und Finanzmarktstabilität zu gewährleisten. Viele P2E-Projekte werden deshalb im Ausland aufgesetzt, dazu im nächsten Abschnitt mehr.

Internationale Perspektiven

Die rechtliche Behandlung von Play-to-Earn variiert stark je nach Jurisdiktion. Ein Vergleich mit den USA und mit Dubai (als Teil der sogenannten Crypto Oasis) zeigt Unterschiede und kann bei der Standortwahl für P2E-Startups entscheidend sein.

USA: SEC und Howey-Test – Sind P2E-Token Wertpapiere?

In den Vereinigten Staaten steht bei Krypto-Projekten vor allem das Securities Law im Vordergrund. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) prüft seit einigen Jahren viele Token-Modelle darauf, ob es sich um unregistrierte Wertpapiere handelt. Maßstab ist der berühmte Howey-Test des Supreme Court: Ein Investmentvertrag (und damit ein Wertpapier) liegt vor, wenn (1) Geld investiert wird in (2) ein gemeinsames Unternehmen, (3) mit Gewinnerwartung (4) im Wesentlichen durch die Leistung anderer. Die SEC hat deutlich gemacht, dass sie auch bei Gaming-Tokens diese Kriterien anwendet. In der Praxis werden die ersten beiden Punkte fast immer bejaht – wer Token kauft oder Mühe investiert, erbringt einen Einsatz, und bei Online-Spielen liegt ein gemeinsames Projekt vor. Strittig sind Punkt 3 und 4: Erwartet der Spieler einen Profit aus den Händen anderer? Bei vielen P2E ist genau das der Fall: Spieler kaufen In-Game-Währung/NFTs mit der Erwartung, später durch Wertsteigerung (die vom Erfolg des Spiels abhängt, also der Arbeit der Entwickler) Gewinn zu machen. Damit erfüllt der Token oft die Howey-Kriterien und gilt als Investment Contract, sprich ein Wertpapier.

Die Konsequenz: Offering unregistered securities is illegal, so die SEC. Entwickler, die In-Game-Token oder NFTs verkaufen, riskieren Enforcement-Aktionen. Die SEC kann Unterlassung, Strafen und Rückzahlung aller Investorengelder anordnen. Bereits 2018 warnte die SEC, dass viele Utility Token in Wahrheit Securities sind. In letzter Zeit ging sie verstärkt gegen Krypto-Projekte vor (z.B. SEC vs. LBRY, SEC vs. Ripple etc.), wobei die Einstufung nicht immer eindeutig vor Gericht bestätigt wurde. Für P2E ist bemerkenswert: Selbst wenn der primäre Nutzen eines Tokens im Spiel liegt, kann er als Security gelten, wenn das Marketing oder die Tokenomics Gewinnversprechen implizieren. Beispiel: Die Entwickler preisen den Token als Wertanlage an oder behalten einen Anteil zur Wertsteigerung – das kann genügen, die Erwartungshaltung für Howey zu erfüllen.

Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele: Wenn ein Spieltoken rein als In-Game-Währung vertrieben wird, nicht öffentlich beworben zum Verkauf, und Spieler ihn nur durchs Spielen verdienen (und vielleicht via Drittbörse handeln), könnte argumentiert werden, dass kein investment of money beim Entwickler stattfindet. Einige Krypto-Games in den USA versuchen, diesen Weg zu gehen: Tokens werden nicht direkt verkauft, sondern nur erspielt – der Markt entsteht sekundär. Damit wollen sie dem Wertpapierrecht entgehen. Die SEC jedoch betrachtet auch solche Fälle genau, vor allem wenn die Entwickler indirekt vom Handel profitieren oder Initialschürfungen an bestimmte Gruppen vergeben.

Unterschiede zu Deutschland: In den USA ist der Regulierungsansatz im Krypto-Bereich prinzipienorientiert und über Gerichte geprägt (Common Law). Der Howey-Test ist flexibel und kann vieles erfassen, was in Deutschland mangels gesetzlicher Definition durchrutschen könnte. Beispielsweise braucht es in den USA keine konkrete Liste wie im KWG – investment contract ist ein offener Begriff. Dafür gibt es jenseits der Wertpapierfrage weniger Diskussion um Glücksspiel, da das auf Bundesstaaten-Ebene separat läuft. Ein P2E-Spiel mit Glücksspielmechaniken könnte in Las Vegas evtl. sogar anknüpfungsfähig lizenziert werden, während es in Deutschland komplett unzulässig wäre.

Auch im Steuerrecht gibt es Unterschiede: Gewinne der Spieler wären in den USA als Einkommen zu versteuern (egal ob Haltefrist), in Deutschland könnten private Token-Veräußerungen nach einem Jahr steuerfrei sein. Doch angesichts der Komplexität lassen wir Steuerthemen hier beiseite.

Zusammenfassend müssen P2E-Entwickler im US-Markt besonders darauf achten, keine unregistered securities zu verkaufen. Eine enge Abstimmung mit U.S.-Anwälten und ggf. No-Action-Letters der SEC (eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung) sind ratsam, sofern man amerikanische Nutzer ansprechen will. Die Gefahr von Sammelklagen unzufriedener Spieler (die sich als Investoren sehen) ist ebenfalls real – die US-Rechtskultur neigt schneller zu Klagen wegen falscher Versprechungen oder Regelverstößen.

Dubai und die Crypto Oasis: Regulierung im Sandbox-Paradies?

Während westliche Länder eher streng bis unklar regulieren, wirbt die Region Dubai/Vereinigte Arabische Emirate offensiv um Krypto- und Blockchain-Unternehmen. Das Schlagwort Crypto Oasis steht für ein florierendes Ökosystem in Dubai, Abu Dhabi und Umgebung, das zahlreiche Startups anzieht. Was macht Dubai attraktiv?

Zunächst das Steuerklima: Dubai erhebt keine Einkommensteuer und keine Kapitalertragssteuer auf Krypto-Gewinne. Investoren und Spieler könnten also Profite steuerfrei realisieren (wobei z.B. für ausländische Investoren deren Heimatsteuer gilt – US-Bürger werden global besteuert). Dieser steuerliche Vorteil schwingt in der Attraktivität mit, ist aber nicht der einzige Punkt.

Entscheidender ist der regulatorische Ansatz: Dubai hat 2022 eine eigene Aufsichtsbehörde für virtuelle Assets geschaffen, die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). VARA erlässt Regeln und vergibt Lizenzen an Kryptofirmen in Dubai (außerhalb des Finanzzentrums DIFC, dort ist die DFSA zuständig). Die Philosophie dahinter gilt als „progressive and responsive“ – also fortschrittlich und reaktionsschnell – mit dem Ziel, Dubai als globalen Krypto-Hub zu etablieren. Tatsächlich bietet VARA klare Regelwerke und scheint enger mit der Branche zusammenzuarbeiten als viele westliche Regulatoren. So gibt es z.B. in Dubai spezielle Free Zones wie DMCC Crypto Centre oder kürzlich RAK Digital Assets Oasis, die versprechen, Krypto-Unternehmen mit vereinfachter Lizenz zuzulassen. Letztere rühmt sich sogar als weltweit erste nicht regulierte Free Zone für Web3-Firmen, was allerdings nicht bedeutet, dass Firmen dort völlig ohne Regulierung operieren dürfen – sie müssen dennoch gewisse UAE-Standards einhalten.

Für Play-to-Earn-Startups bietet Dubai folgende Vorteile:

- Lizenzierung und Sandbox: VARA hat Regelungen, welche Aktivitäten lizenziert werden müssen (z.B. Börsenbetrieb, Verwahrung, Token-Emission). Startups können vergleichsweise schnell eine vorläufige Lizenz bekommen und in einem Sandbox-Umfeld ihr Modell testen. Die Behörden scheinen gewillt, innovative Modelle zuzulassen, sofern grundlegende Verbraucher- und AML-Vorgaben erfüllt sind. So hat z.B. Crypto.com 2023 eine VARA-Lizenz erhalten, um Krypto-Dienstleistungen anzubieten. Ein P2E-Spiel dürfte – wenn überhaupt – als virtueller Asset-Dienst klassifiziert werden, was man in Dubai reguliert bekommen kann, während in Deutschland evtl. keine passende Lizenzkategorie existiert (oder der Aufwand enorm ist).

- Klarheit bei AML/KYC: Die UAE haben klare Vorschriften zur Geldwäscheprävention im Kryptobereich erlassen. Unternehmen müssen strikte KYC-Standards einhalten, SAR-Meldungen (Suspicious Activity Reports) abgeben und die FATF-Travel-Rule umsetzen. Das klingt zwar streng, bietet aber auch einen klaren Rahmen. In Deutschland gilt ähnliches (GwG), aber in Dubai scheint die praktische Umsetzung für Krypto-Firmen teils einfacher zu sein, weil die Behörden eng unterstützen. Für P2E, wo viele Kleinsttransaktionen passieren, ist AML allerdings generell eine Herausforderung – ob in Dubai oder EU.

- Keine Glücksspiel-Blockade: In den VAE gibt es traditionell restriktive Glücksspielgesetze (kulturell bedingt), aber das Thema Videospiel-Lootboxen ist dort weniger reglementiert, da das Augenmerk auf Krypto liegt. Ein P2E-Spiel könnte möglicherweise seine Mechaniken betreiben, solange es als „Krypto-Asset-Unterhaltung“ verstanden wird. Allerdings startet gerade 2023 auch die UAE einen behördlichen Vorstoß, Online-Glücksspiel zu regulieren – hier ist Vorsicht geboten.

- Infrastruktur und Kapital: Dubai bietet Zugang zu kapitalkräftigen Investoren und eine wachsende Community an Blockchain-Entwicklern. Viele asiatische P2E-Gaming-Firmen haben ihren Sitz nach Dubai oder Abu Dhabi verlegt, um vom freundlicheren Klima zu profitieren. Man spricht davon, dass nach dem China-Krypto-Bann 2021 hunderte Unternehmen in die Emirate abgewandert sind („blockchain startups in droves“).

Allerdings hat die Medaille auch Rückseiten: Der Marktzugang zu EU/USA könnte leiden, wenn man ausschließlich in Dubai reguliert ist – denn europäische Regulierer akzeptieren Dubai-Lizenzen nicht als Ersatz für ihre Auflagen. Ferner sind die laufenden Compliance-Kosten in den VAE nicht trivial (hohe Lizenzgebühren, lokale Sponsor-Erfordernisse, etc.). Trotzdem ist Dubai für die Standortwahl vieler P2E-Projekte eine ernsthafte Alternative: Man kann in einem international anerkannten Rahmen operieren, genießt Steuerfreiheit und relative regulatorische Nachsicht, solange man keine offensichtlichen Verstöße begeht.

Standortwahl vs. Deutschland: Ein P2E-Startup, das in Deutschland gründen will, sieht sich komplexer Rechtsmaterie gegenüber, mit ungewissen Genehmigungschancen und potenziellen Verbotstatbeständen. In Dubai hingegen wird es mit offenen Armen empfangen, solange es sich registriert und gewisse Standards einhält. Diese Dichotomie führt dazu, dass Deutschland bei neuen Blockchain-Gaming-Trends oft Zuschauer bleibt, während Innovation anderswo passiert. Aus rechtlicher Expertensicht sollte man dies den Mandanten ehrlich aufzeigen: Es kann sinnvoller sein, den Betrieb zunächst im Ausland aufzubauen und später – wenn das Modell gefestigt und ggf. Regelungen in EU klarer sind (Stichwort MiCAR) – nach Deutschland zu expandieren.

Wirtschaftliche und moralische Betrachtung

Neben der strikten Legalanalyse lohnt ein Blick auf die wirtschaftlichen Realitäten und ethischen Implikationen von Play-to-Earn. Rechtlicher Rat muss diese Aspekte mit einbeziehen, um Mandanten vor Fehlannahmen zu schützen. Oft zeigen sich hier Gründe, warum klassische Spieleentwickler P2E skeptisch sehen.

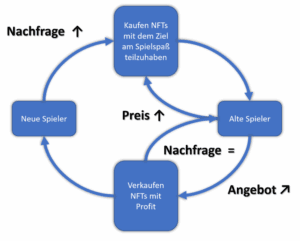

Unerfüllte Versprechen und ROI-Irrtümer: Wie bereits in der Einführung skizziert, hat P2E vielen Spielern letztlich Verluste beschert. Anfangs wurden teils enorme Return on Investment (ROI) in Aussicht gestellt – Spieler galten plötzlich als Investoren. Doch das System funktionierte oft nur in der Aufschwungphase. Früh eingestiegene Spieler konnten ihre erworbenen NFTs mit Gewinn an Nachrücker verkaufen und diese an noch spätere verkaufen usw.. Sobald das Nutzerwachstum stagnierte, brach der Kreislauf: NFT-Preise fielen rapide, die letzten Käufer blieben auf wertlosen „Assets“ sitzen. Beispiel Axie Infinity: Ein Axie kostete 2020 wenige Dollar, 2021 im Hype bis zu 2.000 $, doch 2022 fiel der Preis ins Bodenlose. Viele Spieler hatten hohe Summen investiert (teils auf Kredit), in Erwartung stetiger Erträge, und erlitten dann massive Verluste. Diese Spätanlegerproblematik ähnelt Finanzblasen – hier zeigt sich moralisch die Frage, inwiefern die Betreiber eine Verantwortung tragen. Haben sie transparent über Risiken aufgeklärt? Oder gar aktiv die Illusion genährt, es handle sich um spielerisches Gelddrucken? Tilman Baumgärtel schrieb in der taz treffend, Axie Infinity sei „eigentlich nur eine visuelle Oberfläche für die Generierung einer Kryptowährung“ gewesen und habe vor allem Spielern aus dem globalen Norden erlaubt, von der Armut im Süden zu profitieren. Diese drastische Beschreibung als digitaler Feudalismus legt den Finger auf die moralische Wunde: Viele P2E-Spiele nutzen die Hoffnung armer Bevölkerungsschichten aus, während die Wertschöpfung letztlich bei einigen wenigen Profiteuren landet.

Spieler als Investoren: Der klassische Gamer spielt zum Vergnügen, gibt Geld aus für Entertainment. Im P2E wandelt er sich zum Investor, der Geld verdienen will. Das verändert das gesamte Gefüge: Wo früher Frust über ein schlechtes Spiel nur emotional war, wird er nun finanziell. Spieler treffen Investmententscheidungen (Kauf von NFTs) und werden zu Spekulanten. Psychologisch kann das toxisch wirken: In Berichten klagen ehemals begeisterte Axie-Spieler, das Spiel sei zur stressigen Pflichtarbeit geworden, um nicht Geld zu verlieren. Die Freude wich Zwang, ähnlich wie bei glücksspielsüchtigen Menschen, die Verluste ausgleichen wollen. Rechtlich stellt sich hier die Frage, ob Spielehersteller besondere Sorgfaltspflichten gegenüber solchen „Investoren-Spielern“ haben. Müssen sie beispielsweise Risikohinweise erteilen wie bei Finanzprodukten? Das wäre neu, wird aber diskutiert. Für die Reputation eines Anbieters ist es jedenfalls verheerend, wenn Spieler finanziell ruiniert werden. Eine moralische Bewertung führt daher oft zu dem Schluss: Ein reines Play-to-Earn, das Spieler nur wegen des Geldes hält, ist problematisch. Dies hat auch die Branche erkannt – es wird verstärkt das Konzept Play-and-Earn betont, bei dem der Spaß am Spiel wieder im Vordergrund stehen soll.

Interessen der Entwickler – Warum scheuen große Studios P2E? Die etablierten Spielepublisher (EA, Activision, Ubisoft etc.) haben bislang nur zögerliche Schritte in Richtung NFT/P2E unternommen. Ubisoft startete 2021 das Quartz-Programm mit NFT-Items für Ghost Recon, erntete aber massiven Spieler-Backlash und stoppte das Projekt bald. Valve (Betreiber von Steam) ging sogar so weit, Blockchain-Spiele komplett von seiner Plattform zu verbannen, mit der Begründung, man erlaube keine Gegenstände mit realem Wert. Der Grund für diese Zurückhaltung ist vielschichtig:

Erstens rechtliche Unsicherheit – kein großes Studio will das Risiko eingehen, plötzlich als Finanzdienstleister oder Glücksspielveranstalter dazustehen. Zweitens Marken- und Rufschutz – die Gaming-Community reagiert derzeit überwiegend negativ auf NFTs und „Geldmacherei“ in Spielen. Unternehmen fürchten Shitstorms und Boykotte ihrer bewährten Franchises. Drittens ökonomische Kannibalisierung – traditionelle Free-to-Play-Modelle leben davon, dass Spieler fortlaufend Geld ins Spiel pumpen (für Skins, Lootboxen etc.), ohne Chance auf Auszahlung. P2E würde dieses Modell umdrehen: Plötzlich wollen Spieler Geld herausziehen. Das bedroht das Geschäftsmodell oder verlangt komplett neue Einnahmequellen (z.B. höhere Initialverkäufe, Transaktionsgebühren). Viele Entwickler sehen schlicht (noch) keinen nachhaltigen Monetarisierungsplan, der mit P2E besser wäre als das bisherige System. Zudem gibt es rechtliche Pflichten: Ein Studio, das NFTs in Umlauf bringt, müsste sich um deren langfristige Verfügbarkeit kümmern – was, wenn in 5 Jahren die Server abgeschaltet werden? Könnten NFT-Besitzer klagen, weil ihr Asset im Spiel unbenutzbar wird? Solche Fragen schrecken ab.

Schließlich spielt auch die ethische Verantwortung eine Rolle. Branchenintern wird diskutiert, ob es überhaupt wünschenswert ist, Spieler zum “zur Arbeit gehen ins Spiel“ zu verleiten. Kritiker sprechen von der Gefahr einer Ausbeutung, wenn z.B. wohlhabende Spieler sog. Scholar-Programme aufsetzen, bei denen arme Spieler für sie grinden (ein in Axie beobachtetes Phänomen). Das fühlt sich wie Kolonialismus 2.0 an und kollidiert mit dem Selbstverständnis vieler Entwickler, die Unterhaltung und künstlerische Vision liefern wollen, nicht nur Finanzprodukte.

Dezentralität vs. Plattformkontrolle: Ein weiterer Aspekt ist die Kontrolle über virtuelle Güter. P2E verspricht Dezentralität: Spieler besitzen ihre Assets selbst und können sie frei handeln. Das untergräbt aber die Kontrolle der Plattform über ihr eigenes Ökosystem. Traditionelle Anbieter argumentieren, sie müssten die Wirtschaft im Spiel steuern können, um Balance und Spielerlebnis zu gewährleisten. Wenn z.B. Gegenstände massenhaft extern gehandelt werden, können Schwarzmarkt und Betrug florieren – Probleme, die man schon vor Blockchain kannte (z.B. skin gambling mit CS:GO-Skins). Durch Blockchain wird der Markt zwar transparenter, aber nicht weniger real – nun kann jeder verfolgen, welchen Wert In-Game-Items haben, und sie ggfs. wie Aktien handeln. Für ein Entwicklerstudio bedeutet das, es verliert ein Stück weit die Fähigkeit, Item-Flüsse zu designen, weil externe Preise und Spekulation hineinspielen. Ferner entgehen dem Studio evtl. Umsätze: In einem geschlossenen System verdient der Betreiber bei jedem Itemverkauf (z.B. Lootboxkauf). In einem offenen System handeln Spieler untereinander, und wenn es keine Royalty-Mechanismen in den Smart Contracts gibt, geht das Studio leer aus. Daher sind viele P2E-Spiele bisher von neuen Firmen, die experimentieren, während die Großen abwarten oder nur symbolische NFTs (ohne Einfluss aufs Gameplay) ausprobieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wirtschaftlich haben sich die hochtrabenden P2E-Versprechen bislang nicht erfüllt – im Gegenteil, es zeigte sich die Fragilität der Modelle. Moralisch stehen P2E-Konzepte in der Kritik, aus Spielspaß eine kapitalistische Konkurrenz zu machen, in der am Ende die meisten verlieren. Diese Erkenntnisse fließen inzwischen auch in die Beratung ein: Ein Rechtsanwalt muss Mandanten darauf hinweisen, dass ein legal konformes P2E-Modell nicht nur juristische Hürden, sondern auch grundlegende wirtschaftliche Zweifel überwinden muss. Nachhaltigkeit, Fairness und Transparenz sollten Leitlinien sein, wenn man ein solches Projekt zum Erfolg führen will.

Schema einer nachhaltigen Play-to-Earn-Ökonomie (Aufschwungphase): Das Diagramm verdeutlicht den Kreislauf in einem P2E-Spiel. Neue Spieler steigen ein und kaufen NFTs (z.B. Spielfiguren) – dadurch steigt die Nachfrage und der Preis vorhandener NFTs. Die alten Spieler können ihre aufgewerteten NFTs mit Profit verkaufen. Solange stetig neue Spieler nachrücken (Nachfrage ⬆️), bleibt das System im Gleichgewicht. Die Spieler erhalten neben Spielspaß also monetäre Anreize. Problematisch wird es, wenn das Nutzerwachstum nachlässt (Nachfrage ⬇️): Bleiben die Neueinsteiger aus, gibt es kein frisches Geld für die alten Spieler – die Preise der NFTs fallen, viele Spieler ziehen panisch ab, das System kollabiert. Ein nachhaltiges P2E-Modell muss daher dafür sorgen, dass Wert nicht nur von neuen zu alten Nutzern umverteilt wird, sondern echte Wertschöpfung durch das Spiel erfolgt (z.B. durch externe Einnahmen oder langfristige Motivation unabhängig vom Profitdenken).

Rechtliche Risiken für Entwickler und Startups

Angesichts der dargelegten Punkte ist verständlich, dass die rechtlichen Risiken bei P2E beträchtlich sind. Entwickler und Startup-Gründer müssen zahlreiche Fallstricke beachten, um nicht in teure Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen zu geraten. Die wichtigsten Risiko-Bereiche sind:

Erlaubnis- und Meldepflichten (BaFin, GwG)

Ein zentrales Risiko besteht darin, ohne nötige Erlaubnis finanzmarktnahe Geschäfte zu betreiben. Wie oben erläutert, können P2E-Token und -Marktplätze als Finanzinstrumente bzw. Finanzdienstleistungen qualifizieren. Ohne BaFin-Lizenz solche Dienste zu erbringen, ist illegal und kann zu Geschäftsverboten und sogar Strafverfahren führen (§ 54 KWG). Startups müssen daher früh prüfen, ob z.B. eine Erlaubnis als Kryptoverwahrer, Eigenhändler (wenn sie selbst Token handeln) oder Betreiber eines multilateralen Handelssystems nötig ist. Die Beantragung einer Lizenz ist zeit- und kostenintensiv, aber oft alternativlos, um überhaupt operieren zu dürfen. Eine mögliche Strategie ist, das Geschäftsmodell so zu gestalten, dass man unter Schwellen bleibt – etwa kein Custody für Kunden anbietet (Non-Custodial Wallet) oder den Token-Verkauf an die Community über Drittplattformen abwickelt. Doch solche Konstruktionen helfen nicht immer, und MiCAR wird viele bisherige Schlupflöcher schließen.

Daneben greifen geldwäscherechtliche Pflichten (GwG). Sobald ein P2E-Anbieter als Verpflichteter gilt (was bei Kryptodienstleistungen meist der Fall ist), muss er u.a. Kunden identifizieren (KYC), Verdachtsmeldungen bei Geldwäscheverdacht abgeben und interne Sicherungsmaßnahmen treffen. Insbesondere § 10 und § 11 GwG verlangen eine lückenlose Identifizierung der Nutzer ab gewissen Transaktionsvolumina sowie die Meldung ungewöhnlicher Transaktionen an die FIU. In der Praxis heißt das: Wenn Spieler Token gegen Fiat handeln oder größere Summen aus dem Spiel ziehen, muss man ihre Identität kennen und überprüfen. Für ein weltweites Online-Spiel ist das eine erhebliche Hürde – anonyme Krypto-Transaktionen sind dann nicht mehr zulässig. Manche P2E-Plattformen limitieren daher Auszahlungen (z.B. nur nach KYC bis zu einem Betrag X im Monat). Achtung: Die GwG-Pflichten gelten unabhängig von einer BaFin-Lizenz. Auch wer erlaubnisfrei agiert, kann „geldwäscherechtlich Verpflichteter“ sein, etwa als Betreiber einer Handelsplattform für Kryptowerte. Verstöße gegen GwG (z.B. keine KYC, kein Geldwäschebeauftragter) können mit Bußgeldern in Millionenhöhe geahndet werden.

Zivilrechtliche Haftungsrisiken

Bei P2E-Projekten stellen sich diverse Haftungsfragen: Haftet der Betreiber, wenn Spieler Vermögensschäden erleiden? Grundsätzlich versuchen Anbieter, ihre Haftung in AGB möglichst auszuschließen oder zu begrenzen – gerade für entgangene Gewinne oder Wertverluste von Tokens/NFTs. Doch nicht jede Klausel hält der AGB-Kontrolle stand, insbesondere gegenüber Verbrauchern. Sollte ein Betreiber beispielsweise grob fahrlässig die Sicherheit vernachlässigen und es kommt zu einem Hack (wie 2022 beim Axie-Ronin-Netzwerk, wo über 600 Mio. $ entwendet wurden), könnte er schadensersatzpflichtig sein, wenn ihm Organisationsverschulden vorgeworfen wird. Spieler könnten argumentieren, der Anbieter habe zugesichert, die Assets sicher zu verwahren – dies wäre ein vertraglicher Nebenpflichtverstoß.

Auch Systemausfälle oder das Abbrechen des Spiels werfen Fragen auf: Wenn ein Spiel eingestellt wird, was passiert mit den investierten Werten? In traditionellen Spielen enden virtuelle Gegenstände dann wertlos – das nimmt der Nutzer hin, da er kein Eigentum hat. Bei P2E mit NFTs liegt der Fall anders: Die NFTs existieren weiter, aber ohne das Spiel sind sie de facto nutzlos. Könnten Spieler Schadensersatz fordern, weil das versprochene Ökosystem verschwand? Hier käme es darauf an, ob der Betreiber vertraglich eine fortdauernde Bereitstellung zugesichert hat. Meist schließen AGB das aus („kein Anspruch auf Verfügbarkeit des Spiels“). Doch solche Klauseln könnten unwirksam sein, wenn das Geschäftsmodell implizit auf Langfristigkeit angelegt war. Es wäre juristisches Neuland, aber nicht ausgeschlossen, dass Gerichte bei krassem Wertverfall zugunsten der Verbraucher entscheiden, z.B. über frustriertes Geschäftsgrundlagen (§ 313 BGB).

Haftung im Handel unter Spielern: Die Plattformbetreiber könnten auch in Nutzer-zu-Nutzer-Transaktionen involviert sein. Etwa wenn ein Marktplatz-Trade fehlschlägt (z.B. NFT wird nicht geliefert wegen Bug). Hier stellt sich die Frage, ob der Betreiber als Vermittler haftet. In AGB wird oft jede Haftung für User-Trades ausgeschlossen und der Betreiber sieht sich nur als technischer Dienstleister. Dennoch könnte er als mittelbarer Störer in Haftung genommen werden, wenn z.B. Betrug über seine Plattform läuft und er nicht einschreitet. Eine Analogie gibt es von Auktionsplattformen: Bei eBay musste der Betreiber unter gewissen Umständen eingreifen, um Rechtsverletzungen zu verhindern, sobald er Kenntnis hatte. Übertragen bedeutet das: Wenn auf dem P2E-Marktplatz z.B. betrügerische Offers auftauchen (Phishing-Links etc.), muss der Betreiber reagieren, sonst drohen Ansprüche geschädigter Nutzer.

Zudem dürfen Verbraucherschutzrechte nicht vergessen werden. Beispielsweise das Recht auf Widerruf bei Fernabsatzgeschäften: Wenn ein Nutzer einen NFT im Shop des Betreibers kauft, ist das ein digitales Produkt. Nach § 312f BGB entfällt zwar das Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten, sobald mit der Ausführung begonnen wurde, aber die Formalien (Belehrung, Zustimmung des Verbrauchers zum Erlöschen des Widerrufsrechts) müssen stimmen. Versäumt der Anbieter das, könnte ein Spieler den Kauf eines NFTs rückgängig machen – was problematisch ist, wenn der NFT bereits weiterverkauft oder verbraucht wurde.

Schließlich besteht ein latentes Risiko deliktischer Haftung: Wenn das P2E-Spiel z.B. Kinder oder Jugendliche anspricht und diese durch den Verdiensteffekt gezielt zum exzessiven Spielen verleitet werden, könnte man prüfen, ob das eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung (§ 826 BGB) darstellt. Das klingt theoretisch, aber die Diskussion um Lootboxen und junge Spieler zeigt, dass hier moralisch-ethische Grenzen eine Rolle spielen. Unternehmen sollten daher Mechanismen zum Jugendschutz einbauen (Altersverifikation, Limits für unter 18).

Problematische Vertragsgestaltung und AGB-Pitfalls

Die AGB und Nutzungsverträge eines P2E-Spiels sind wie erwähnt das juristische Rückgrat des Angebots. Hier lauern zahlreiche Fallen:

- Eigentums- und Nutzungsrechtsklauseln: Es muss klar geregelt sein, was der Spieler genau erwirbt, wenn er ein NFT kauft. Hat er nur das Token oder auch ein Nutzungsrecht am zugrundeliegenden Charakter/Bild? Wie sieht es mit Urheberrechten aus (z.B. wenn ein Spieler NFT-Assets erstellt oder weiterverwendet)? Unklare Klauseln könnten zu Streit oder zur Unwirksamkeit führen. Ideal ist, dem Spieler ein einfaches Nutzungsrecht am Content einzuräumen, solange er das NFT hält, und zu definieren, was er damit (nicht) machen darf.

- Gebühren und Währungen: Viele P2E-Spiele verwenden eigene Token als Währung. In den AGB sollte dargelegt sein, dass diese keinen festen Wert haben, Schwankungen unterliegen und kein Rücktauschversprechen in Fiat besteht (es sei denn, man bietet das ausdrücklich an). Gerade die Konvertierbarkeit ist heikel: Verspricht der Betreiber z.B. „Du kannst deine Token jederzeit gegen Echtgeld auszahlen“, könnte dies regulatorisch als Finanzdienstleistung (Wechselstube) gelten. Besser ist, zu formulieren: „Token können auf Drittplattformen gehandelt werden; der Betreiber selbst tauscht nicht um“. Auch Transaktionsgebühren (z.B. % beim NFT-Handel) müssen transparent genannt werden, sonst drohen Abmahnungen wegen Intransparenz.

- AGB-Kontrolle: Verbraucher-AGB unterliegen strenger Kontrolle nach §§ 307 ff. BGB. Klauseln, die etwa die Haftung für Vorsatz/Grobfahr lässigkeit ausschließen, sind unwirksam. Ebenso solche, die einseitig dem Betreiber extreme Rechte geben (z.B. das Recht, jederzeit ohne Grund Assets zu löschen). Hier sind bereits aus klassischen Games zahlreiche Urteile ergangen, z.B. zu Account-Sperren. P2E-Anbieter sollten darauf achten, wichtige Gründe für Sanktionen exakt zu benennen (Cheating, Zahlungsbetrug, Hacking etc.) und Verhältnismäßigkeit zu wahren. Bei NFTs ist es komplex: Eine Sperre eines Nutzers bedeutet, sein NFT ist im Spiel wertlos – das ist faktisch eine Enteignung. Solche Folgen sollten offen kommuniziert und eventuell Kompensationen vorgesehen werden (z.B. Verwarnstufen statt sofortiger Permabann).

- Rechtswahl und Gerichtsstand: Häufig sitzen P2E-Startups im Ausland, bedienen aber deutsche Kunden. Die AGB versuchen dann, ausländisches Recht festzulegen (z.B. Singapur Law) und Gerichtsstand off-shore. Bei Verbrauchern in der EU kann das jedoch unwirksam sein; sie genießen das zwingende Schutzniveau ihres Heimatlandes und können am Wohnsitz klagen. Das bedeutet, selbst wenn das Unternehmen nicht in Deutschland ist, könnte es nach deutschem Recht verklagt werden. Das Risk Management sollte diese Eventualität berücksichtigen und nicht blind auf exotische Rechtsklauseln vertrauen.

Weitere Pflichten: Datenschutz, Jugendschutz, Steuer

Abseits der großen Themen gibt es weitere rechtliche Pflichten. Datenschutz (DSGVO) ist auch für P2E relevant, gerade wenn KYC gemacht wird und finanzielle Transaktionen nachvollzogen werden. Ein EU-Anbieter muss DSGVO-konform sein, z.B. Aufklärung über Datenverarbeitung, ggf. Einwilligungen einholen (etwa, wenn Blockchain-Transaktions-IDs veröffentlicht werden, was Personenbezug haben könnte). Jugendschutz: Wenn das Spiel Elemente enthält, die ab 18 sein müssten (z.B. Glücksspiel-artig oder monetäre Verluste), darf es Jugendlichen nicht frei zugänglich gemacht werden. In Deutschland könnten die Landesmedienanstalten ein P2E-Game als „entwicklungsbeeinträchtigend“ einstufen und eine Altersverifikation verlangen. Startups sollten daher eine USK/PEGI-Einstufung erwägen und im Zweifel das Spiel erst ab 18 anbieten, um safe zu sein – was aber die Nutzerbasis einschränkt.

Steuerliche Risiken gibt es sowohl für Betreiber (Umsatzsteuer auf Provisionen, Ertragssteuer auf Gewinne) als auch für Spieler (Einkommensteuer auf Spiel-Einnahmen). Der Fiskus betrachtet intensives P2E unter Umständen als gewerbliche Tätigkeit der Spieler, mit entsprechenden Pflichten zur Anmeldung eines Gewerbes. Hier steckt viel Zündstoff, jedoch würde eine tiefe Analyse den Rahmen sprengen. Wichtig ist: Auch wenn P2E in einem rechtlichen Graubereich operiert, entbindet es nicht von steuerlicher Pflichterfüllung – weder Unternehmen noch Nutzer.

Ausblick: Zukunft von Play to Earn – Blase oder Game-Changer?

Nach dem Boom und Bust der ersten Generation von Play-to-Earn stellt sich die Frage: Ist der Trend bereits vorbei, oder erleben wir eine Evolution hin zu tragfähigen Modellen? Juristisch wie wirtschaftlich sind einige Entwicklungen absehbar.

Regulatorische Klarheit im Kommen: Mit MiCAR in Europa und klareren SEC-Vorgaben in den USA wird sich der Rechtsrahmen ab 2024/25 konsolidieren. Das kann zum einen die Hürden erhöhen (weil viele P2E-Token reguliert werden müssen), zum anderen aber auch Seriosität schaffen. Projekte, die die Compliance schaffen, werden als vertrauenswürdiger wahrgenommen. BaFin-regulierte oder VARA-lizenzierte Spiele könnten ein Qualitätssiegel sein, das Spieler überzeugt, dass kein Betrug vorliegt. Möglicherweise entstehen auch spezielle Lizenzkategorien für Play-and-Earn, z.B. in Bereichen wie Medien- oder Glücksspielrecht, wenn der Druck steigt, solche Angebote einzuhegen.

Shift zu Play-and-Earn: Wie aus der Community und Branche zu hören ist, liegt die Zukunft eher in Play-and-Earn statt Play-to-Earn. Das heißt, Spiele sollen primär Spaß machen und eine treue Community binden; die Möglichkeit zu verdienen ist Beiwerk, nicht Kernzweck. Solche Spiele könnten kleinere, legale Ökonomien im Spiel haben (z.B. handelbare kosmetische NFTs) ohne das voll ausgeprägte finanzielle Anreizsystem, das die ersten P2E auszeichnete. Für Juristen bedeutet das weniger Risiko, da man sich im Bereich virtuelle Güter wie bisher bewegt – nur halt auf der Blockchain. Ein Beispieltrend sind sogenannte Soulbound Tokens (nicht handelbare Leistungs-NFTs), die Erfolge dokumentieren, aber nicht spekuliert werden können – so etwas könnte Belohnungssysteme ablösen, ohne rechtliche Probleme wie Wertpapierstatus zu provozieren.

Integration in bestehende Spiele: Vielleicht werden wir weniger reinrassige P2E-Spiele sehen, dafür Elemente davon in großen Titeln. Einige Studios überlegen, Teile ihrer In-Game-Ökonomie auf Blockchain auszulagern (z.B. Item-Handel zwischen Spielern offiziell zu erlauben, aber nur mit spielerischem Aufwand als Hauptelement). Sollten solche Hybridmodelle kommen, werden sie definitiv rechtlich geprüft sein und eher konservativ gestaltet, um keinem Regulator ins Messer zu laufen.

Neue Geschäftsmodelle: Ein legal interessantes Konzept ist Move-to-Earn (Spieler verdienen Token für sportliche Aktivität) oder Learn-to-Earn (Lernspiele mit Token-Belohnung). Hier verschwimmen die Grenzen zu Loyalty-Programmen. Rechtlich könnten solche Token als Prämienpunkte gelten, die begrenzt einlösbar sind – vergleichbar Payback etc. Solche Modelle sind meist unkritisch, solange der Token nicht frei konvertierbar ist. Vielleicht ist das ein Weg: P2E-Token künftig als Closed-Loop-Währung designen (nur im Spiel oder bei Partnern nutzbar, kein offizieller Zweitmarkt). Das reduziert zwar die Attraktivität für reine „Earner“, könnte aber rechtlich einfacher sein und immer noch Anreize setzen.

Blase geplatzt, aber…: Viele Experten halten den großen P2E-Hype für eine Blase, die 2021 geplatzt ist. Die Nutzerzahlen und Token-Marktkapitalisierungen geben ihnen recht. Allerdings hat die Idee, Spielern echte Vermögenswerte zu geben, einen Nerv getroffen. In abgeschwächter Form – z.B. digitales Eigentum an gekauften Skins – wird das vermutlich bleiben. Die Kunst wird sein, juristisch saubere Modelle zu entwickeln, die Werte schaffen statt nur umzuschichten. Beispielsweise könnten zukünftige Spiele werbefinanziert sein und einen Teil der Einnahmen als Krypto an die Spieler auszuschütten (Play and Earn, ohne dass frische Spieler zahlen müssen). Das wäre nachhaltig, solange Werbegelder fließen – rechtlich wiederum bräuchte man klare Verträge, wer wie viel bekommt, aber kein Ponzi-Schema. Auch Kooperationen mit Marken (NFTs als Fanartikel im Spiel) könnten P2E neue legitime Einnahmequellen erschließen.

Fazit: Play to Earn steht an einem Scheideweg. Als kurzfristige Goldgrube hat es enttäuscht, als innovatives Konzept hat es aber Spuren hinterlassen. Für einen Rechtsanwalt im Bereich Blockchain und Gaming besteht die Herausforderung darin, Mandanten durch dieses Minenfeld zu lotsen – hin zu Konzepten, die spielenswert und rechtskonform zugleich sind. Die Chancen dafür stehen besser, wenn Lehren aus Phase 1 gezogen werden: Transparenz gegenüber den Spielern, Einhaltung der Regulierung, Einbau von Sicherungsmechanismen gegen Ausbeutung. Gelingt dies, könnte aus der vormaligen Blase tatsächlich ein evolutionäres Modell entstehen, das Gaming und reale Wirtschaft sinnvoll verbindet. Andernfalls bleibt Play-to-Earn ein warnendes Beispiel dafür, wie schnell die Mischung aus Hype, Gier und Rechtsunsicherheit zu implodieren droht.

Quellen: Die Ausführungen beziehen sich auf eine Vielzahl von Quellen aus Gaming-Community, Rechtsliteratur und offiziellen Stellen. Auswahl (Auszug): Definition P2E nach Chainlink; Blockchain-Games Wikipedia; P2E-Marktdaten und Kritik (HackerNoon); Axie Infinity Case Study (taz, 2022); Ponzi-Analyse F5 Crypto; Rechtsnormen: § 3 GlüStV 2021, KWG-Kryptowert-Definition, BaFin-Merkblatt; MiCAR-Einordnung (Bird&Bird); SEC/Howey-Anwendung (Artaev Law); Dubai/VARA (CoinLedger) u.v.m. Diese und weitere Belege sind im Text durch entsprechende Zitationen gekennzeichnet.