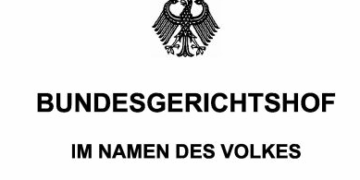

Die Vertragsänderung durch Schweigen ist wieder im Fokus. In zwei aktuellen Entscheidungen (November 2024 und Juni 2025) hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine Rechtsprechung präzisiert und unmissverständlich klargestellt, dass Unternehmen von Verbrauchern eine aktive Zustimmung zu Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einholen müssen. Mit anderen Worten: Das bloße Informieren über geänderte Bedingungen und anschließendes Schweigen der Kundschaft als Zustimmung zu werten, ist unzulässig. Was zunächst aus einem Streit über Bankgebühren hervorging, betrifft letztlich alle SaaS- und Online-Dienste, die ihre Nutzungsbedingungen ändern wollen. In diesem Blogpost beleuchten wir die Hintergründe der BGH-Urteile und zeigen, was Startups nun beachten müssen.

Schweigen ist keine Zustimmung – BGH stellt klar

Bereits 2021 hatte der BGH im vielbeachteten Postbank-Urteil entschieden: „Schweigen ist keine Zustimmung“ – jedenfalls nicht bei einseitigen Vertragsänderungen zu Lasten von Verbraucher:innen. Damals kippte das Gericht eine Klausel, die Kund:innen verpflichtete, innerhalb von zwei Monaten zu widersprechen, andernfalls sollten Änderungen als genehmigt gelten. Diese sogenannte Zustimmungsfiktion wurde als mit dem Grundsatz von Treu und Glauben unvereinbar angesehen. Vertragsklauseln, die das Schweigen des Vertragspartners als Annahme eines Vertragsänderungsangebots definieren, weichen von fundamentalen Prinzipien des Vertragsrechts ab und benachteiligen Verbraucher unangemessen.

Neu ist, dass der BGH Ende 2024 und Mitte 2025 diese Linie nochmals bekräftigt und konkretisiert hat. Mit Urteil vom 19. November 2024 (Az. XI ZR 139/23) setzte der XI. Zivilsenat ein deutliches Zeichen: Selbst jahrelanges stillschweigendes Zahlen von unzulässig erhobenen Entgelten bedeutet nicht, dass Kund:innen sich mit Vertragsänderungen einverstanden erklärt haben. Schweigen bleibt Schweigen – keine Zustimmung. Verbraucher können daher unberechtigt kassierte Gebühren zurückverlangen, auch wenn sie lange nicht widersprochen haben.

Im Juni 2025 bestätigte der BGH diesen Kurs in einer Musterfeststellungsklage gegen die Berliner Sparkasse (Urteil vom 03.06.2025, Az. XI ZR 45/24). Er stellte erneut klar, dass Zustimmungsfiktion-Klauseln gegenüber Verbrauchern unwirksam sind und für darauf basierende Entgelte keine Rechtsgrundlage besteht. Wichtig: Die bloße fortgesetzte Nutzung eines Dienstes oder vorbehaltlose Zahlung gilt nicht als konkludente Zustimmung, wenn die Preis- oder Vertragsänderung allein auf einer unwirksamen Klausel beruhte. Damit erteilte der BGH auch der Idee eine Absage, Verbraucher hätten durch jahrelange Untätigkeit stillschweigend zugestimmt – dem ist nicht so.

Nebenbei hat der BGH in der Entscheidung von 2025 noch die Verjährungsfrage geklärt. Anders als Verbraucherzentralen hofften, gilt die reguläre Verjährungsfrist von drei Jahren für Rückforderungsansprüche. Diese beginnt mit Ende des Jahres, in dem das Entgelt gezahlt und im Rechnungsabschluss ausgewiesen wurde – nicht erst ab Kenntnis der Unwirksamkeit der Klausel. Dennoch können viele Bankkund:innen aktuell noch Gebühren bis zurück ins Jahr 2022 zurückfordern. Für unseren Kontext – die AGB-Änderungen allgemein – bestätigt diese Verjährungsfrage vor allem: Unternehmen sollten nicht darauf bauen, dass Verbraucherrechte durch Zeitablauf erlöschen, wenn die Grundlage der Gebühr unrechtmäßig war. Statt fragwürdiger Klauseln braucht es korrekte Verfahren zur Vertragsänderung.

Mehr als nur Banken: SaaS- und Online-Dienste betroffen

Auch wenn die BGH-Urteile konkret Bankgebühren betrafen, greifen ihre Konsequenzen brancheübergreifend. Denn die Rechtsgrundlage ist allgemeines AGB-Recht und Verbraucherschutz, keine sondergesetzliche Regel nur für Banken. Jedes Startup und jeder Online-Dienst, der seine Nutzungsbedingungen ändern will, muss nun besonders aufpassen. Klauseln nach dem Motto „Wenn du dich nicht meldest, gelten die neuen AGB als akzeptiert“ sind unwirksam – egal ob es um Kontogebühren, Software-Nutzungsverträge oder App-AGB geht.

Viele Internetdienste haben bislang auf E-Mails oder In-App-Benachrichtigungen gesetzt à la: „Wir haben unsere Terms of Service geändert. Wenn du unseren Service weiter nutzt, interpretieren wir das als Zustimmung.“ Damit ist jetzt Schluss. Zwar war schon vor den neuen Urteilen klar, dass Schweigen im Rechtsverkehr in der Regel keine Zustimmung darstellt. Doch die aktuellen BGH-Entscheidungen rücken das Thema ins Rampenlicht und machen deutlich, dass solche Zustimmungsfiktionen gerade gegenüber Verbrauchern keinen Bestand haben. Startups sollten ihr Vorgehen dringend anpassen, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Warum ist das so wichtig? Angenommen, ein SaaS-Anbieter verschickt geänderte Nutzungsbedingungen und erklärt, sie würden gelten, wenn Nutzer nicht binnen 4 Wochen widersprechen. Ein Nutzer schweigt und verwendet den Dienst weiter, ohne je aktiv „Ja“ zu den neuen Bedingungen zu sagen. Später will der Anbieter sich auf eine neue Klausel berufen – etwa eine Haftungsbeschränkung oder eine Preiserhöhung aus den geänderten AGB. Vor Gericht stünde der Anbieter schlecht da: Die Klausel wäre höchstwahrscheinlich nicht Vertragsbestandteil geworden, weil die erforderliche Einverständniserklärung des Kunden fehlt. Das Schweigen konnte mangels wirksamer Klausel nicht als Zustimmung gewertet werden. Im Zweifel gilt dann weiterhin das alte Vereinbarte – oder die Klausel ist unwirksam, was im Verbraucherrecht meist zulasten des Unternehmens geht.

Opt-in statt Aussitzen: Aktive Zustimmung ist Pflicht

Die Lösung für Unternehmen lautet: Opt-In statt Opt-Out. Nach den Vorgaben des BGH müssen Verbraucher explizit zustimmen, damit geänderte Vertragsbedingungen wirksam werden. Praktisch bedeutet das, dass ein ausdrückliches „Ja“ der Kundschaft erforderlich ist – zum Beispiel durch Anklicken einer Checkbox oder Bestätigen eines Pop-up-Hinweises auf neue AGB. Einfach nur eine Änderungs-E-Mail zu schicken und Stillschweigen als Einverständnis zu deuten, reicht nicht (und hat eigentlich noch nie gereicht).

Startups und Online-Dienste sollten daher folgende Punkte beachten:

- Klar informieren und zustimmen lassen: Kommuniziert Änderungen der Nutzungsbedingungen unmissverständlich und bietet eine einfache Möglichkeit zur aktiven Zustimmung (z.B. „Ich stimme den aktualisierten AGB zu“-Button im Login-Bereich). Die vollständigen neuen Bedingungen sind dem Nutzer zur Kenntnis zu bringen, bevor er zustimmt.

- Nachweisbare Einwilligung einholen: Stellt sicher, dass der Zustimmungsprozess dokumentiert wird (Zeitpunkt, Art der Zustimmung), um im Streitfall belegen zu können, dass der Kunde wirklich eingewilligt hat.

- Kein „Schweigen als Zustimmung“ mehr: Verzichtet auf Formulierungen in E-Mails oder Vertragsklauseln, die dem Kunden Schweigen oder bloße Weiternutzung als Zustimmung unterjubeln. Solche Klauseln sind rechtlich unwirksam und schaden im Zweifel eurer Position mehr, als dass sie nützen.

- Frist und Folgen überlegen: Legt eine angemessene Frist fest, bis wann die Kunden die neuen AGB akzeptieren sollen. Kommuniziert auch, was passiert, wenn sie nicht zustimmen. Wichtig: Ohne Zustimmung können die Änderungen nicht einseitig durchgesetzt werden. Im Extremfall müsst ihr erwägen, den Vertrag zu kündigen oder unter alten Bedingungen fortzuführen, falls eine Einigung nicht gelingt. Dieser Schritt will gut überlegt sein, da ihr eure Kundschaft nicht verlieren wollt – aber rein rechtlich darf ein Dienst die Geschäftsbeziehung beenden, wenn keine Einigung über geänderte Konditionen erzielt wird.

Durch ein solches Opt-in-Verfahren bringt ihr eure Vertragsänderungen rechtssicher ins Ziel. Es sorgt zudem für Transparenz und Vertrauen bei euren Nutzern, denn niemand mag das Gefühl, durch Passivität in unerwünschte Bedingungen gedrängt zu werden.

Fazit: Änderungen nur mit aktivem „Ja“ der Nutzer

Für Anbieter von digitalen Diensten, SaaS-Startups und alle Unternehmen mit Verbraucher-Verträgen heißt es spätestens jetzt: AGB-Änderungen brauchen ein aktives Okay der Kundschaft. Der BGH hat 2024/2025 abermals deutlich gemacht, dass stillschweigende Zustimmungsklauseln unwirksam sind und im Zweifel kein neuer Vertrag zustande kommt, solange der Verbraucher nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Startups sollten dies als Weckruf sehen, ihre Prozesse anzupassen. Denn egal ob es um Gebühren, Nutzungsregeln oder andere Vertragsbedingungen geht – Schweigen der Kunden darf nicht länger als Goldener Blankoscheck missverstanden werden.

Stattdessen lautet die Devise: Fragen statt unterstellen. Holt euch proaktiv die Zustimmung eurer Nutzerinnen und Nutzer ein. Das mag auf den ersten Blick umständlicher erscheinen als die alte „Zustimmungsfiktion“, schafft aber Rechtssicherheit und stärkt die Kundenbeziehung durch Fairness und Transparenz. Und letztlich zeigt ihr so auch, dass ihr die aktuellen Entwicklungen im Verbraucherschutz ernst nehmt – was euer Image nur verbessern kann.

Kurz gesagt: Keine Angst vor dem extra Klick! Lieber eine Checkbox mehr, als am Ende vor Gericht alt auszusehen. Die BGH-Urteile von 2024/25 haben unmissverständlich aufgezeigt, dass die Zukunft den Opt-in-Lösungen gehört – in Banken, in der Tech-Branche und überall sonst, wo AGB geändert werden. Bleibt also auf der sicheren Seite und holt euch das „Ja“ eurer Kunden, bevor ihr neue Klauseln durchsetzen wollt. Denn Schweigen mag manchmal Zustimmung sein – aber nicht im Verbraucherrecht. Hier gilt: Erst die Zustimmung macht die Änderung wirksam.